人─環境

|

|---|

人─機械─人

|

人─機械

|

人─事物─人

|

図3

建築の図形表現・Architecture in Geometry

図研究会による〈図〉シリーズの第3弾として、建築の「かたち」、および建築の「図学」について書かれたものである。『図1・2』では、おもに建築の表現について述べてきたが、表現される空間のベースには「かたち」があり、またそれらは「図学」に基づいて表現されることになる。そこで本書では、その二つを同時に取り上げて、建築表現の本質にせまるものである。

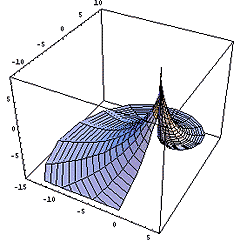

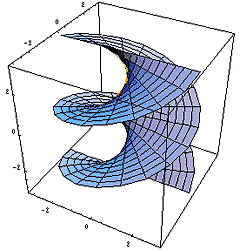

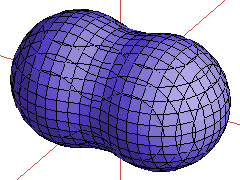

建築には、柱・梁や床・壁といったソリッドな形が存在する。またソリッドによって囲われ、あるいは削り取られたヴォイドな空間という型もある。それらのものは、数式で表せば不等式という形式で表され、量隗・領域を意味する。しかしそれら量隗・領域の性質を決めているのは、等式で表されるエッジや表層という〈図〉であり、そこにこそ建築の「かたち」の本質がある。つまり、建築の「かたち」の問題は、ソリッド・ヴォイドの性質を決定する、エッジや表層という境界の図像性に帰結することができ、その点にこそ設計者の概念が投影されていると言える。

立体図形を2次元にあらわす部分では、かなりコンピュータにまかせることができるようになってきたが、このように多くの「かたち」をあつかうためにも、また2次元にあらわされた複数の図から、複雑な立体をイメージするためにも、図学の重要性は増している。同時に、コンピュータの能力を生かして多くの「かたち」をあつかうわけだから、コンピュータに対応した図学を考える必要もあるだろう。

そのあたりも考慮して、本書では今までの図学を参考にしつつ、新しい図学に踏みこんで書かれている。このことは「かたち」をあつかうために不可欠な空間感覚を養うことにもつながっている。

数式はかたちである。数式が x,y の関係を表わすなら2次元の、x,y,z なら3次元の座標空間に、r,θなら極座標空間に描かれる。 コンピュータで簡単に数式を扱うには、日ごろ使い慣れた表計算ソフトを使う方法がある。積分的に座標値を計算する表を作れば、そのデータはCSVなどのデータ形式を通じて、CADソフトへ持ち込むこともできる。

| 目次 |

建築の2次元図形 建築の3次元図形 建築のアナログ図学 建築のデジタル図学 |

|

|---|---|---|

| 著者 | 図研究会 | 岩下泰三 岩岡竜夫 |

| デザイン | 添田直輝 曽我部昌史 |

|

| 発行 | 東海大学出版会 | |

| 松前紀光 | ||

ご意見・ご感想・ご質問は、spacelab@tokyo.nifty.jp へ

Sorry, Japanese page only.